介護サービス

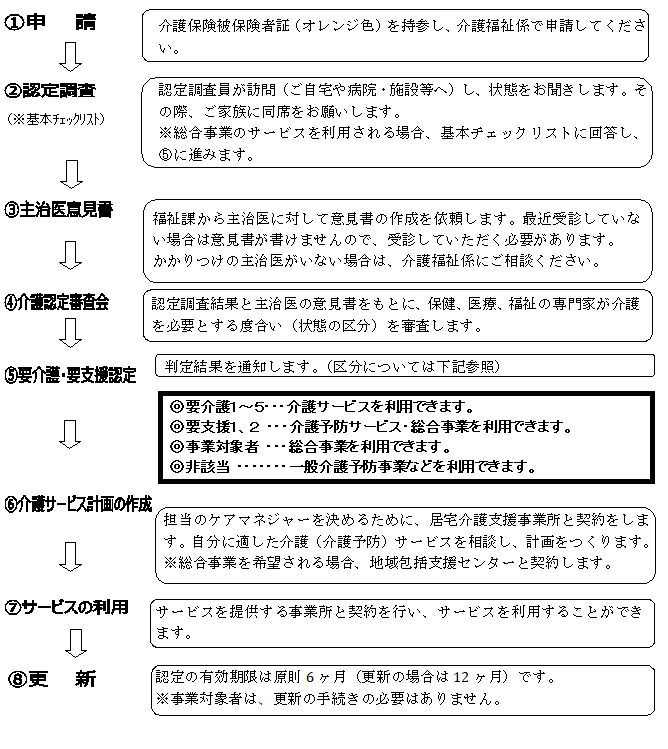

介護サービスを利用するには、要介護認定か基本チェックリストの判定を受ける必要があります。

利用手続き

介護サービス一覧

自宅で生活を続けるためのサービス【居宅サービス】には、自宅に訪問してもらう「訪問系のサービス」や、施設などに日帰りで通う、あるいは短期間宿泊するなどの「通所系のサービス」があります。

また、施設に入所して生活する【施設サービス】や、高齢者が住みなれた地域で生活するために支援していく【地域密着型サービス】があります。

その他のサービスもありますので、各サービスの内容と尾花沢市内の事業所を紹介します。

サービスを利用する場合は、必ずケアマネジャーに相談してください。

自宅に訪問するサービス

|

サービスの名称 |

要支援の方 サービスの名称に「介護予防」がつきます |

市内のサービス |

要介護の方 |

市内のサービス |

|

訪問介護 ※ |

本人が自力で困難な行為について、家族の支援などが受けられない場合、ホームヘルパーが支援 |

|

ホームヘルパーが訪問し、入浴・排泄・食事等の身体介護や調理・洗濯などの生活援助などを提供 |

|

|

(介護予防) テーション |

居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士等が訪問してリハビリテーションを行う |

|

居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士等が訪問してリハビリテーションを行う |

|

|

(介護予防) |

医師・歯科医師等が自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を実施(月2回まで) |

|

医師・歯科医師等が自宅を訪問し、療養上の管理や指導を実施(月2回まで) |

|

|

(介護予防) |

疾患等で外出が困難な場合、看護師等が自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を実施 |

|

疾患等で外出が困難な場合、看護師等が自宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を実施 |

|

※印のついたサービスは総合事業(現行相当サービス)となり、事業対象者も利用できます。

施設等を利用するサービス

|

サービスの名称 |

要支援の方 |

市内のサービス |

要介護の方 |

市内のサービス |

|

通所介護 ※ |

通所介護施設で、日常生活上の支援などの共通サービスと、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動機能向上や栄養改善、口腔機能向上など)を日帰りで提供 |

|

通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで提供 |

|

|

(介護予防) テーション |

介護老人保健施設や医療機関などで、共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動機能向上や栄養改善、口腔機能向上など)を提供 |

|

介護老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためリハビリテーションを日帰りで行う |

|

|

(介護予防) |

福祉施設や医療施設に短期間入所し、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などを提供 |

|

福祉施設や医療施設に短期間入所し、日常生活上の支援や機能訓練などを提供 |

|

|

(介護予防) |

施設に入って利用する居宅サービスで、有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供 |

|

施設に入って利用する居宅サービスで、有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供 |

|

※印のついたサービスは総合事業(現行相当サービス)となり、事業対象者も利用できます。

地域密着型サービス

|

サービスの名称 |

要支援の方 サービスの名称に「介護予防」がつきます |

市内のサービス |

要介護の方 |

市内のサービス |

|

(介護予防) 共同生活介護 |

軽度の認知症が心配される方を対象に、スタッフによるケアを受けながらの共同生活を提供 ※要支援1の方は利用できません。 |

|

認知症の方を対象に、スタッフによるケアを受けながらの共同生活を提供 |

|

施設サービス

|

サービスの名称 |

要支援の方 サービスの名称に「介護予防」がつきます |

市内のサービス |

要介護の方 |

市内のサービス |

|

介護老人福祉施設 |

利用できません |

常時介護が必要で自宅での介護が困難な方が入所し、日常生活上の支援や介護を提供 ※要介護3以上の方が利用できます |

|

|

|

介護老人保健施設 |

利用できません |

病状が安定している方に対し、在宅復帰ができるように、医学的管理の下で、看護、介護、リハビリを提供 |

|

その他のサービス

|

サービスの名称 |

要支援1・2 要介護1の方 |

要介護2~5の方 |

備 考 |

|

|

福祉用具の貸与 |

レンタル料金の1割~3割の負担で福祉用具が利用できます。 |

手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、その他関連付属品等 |

左記の他に、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具を除く)、その他関連付属品等 |

対象品目は、要介護度で制限があります。 ※要支援1・2、要介護1の人でも、条件を満たせば他の用品を利用できる場合があります。 |

|

福祉用具の購入 |

1年間につき10万円を限度として、その9割~7割を支給 |

次の福祉用具の購入に対し、9割~7割を支給します。 [対象となる用具] 2.自動排泄処理装置の交換可能部 3.排泄予測支援機器 4.入浴補助用具 5.簡易浴槽 6.移動用リフトつり具の部分 |

指定された事業者から購入した場合のみ対象 |

|

|

住宅改修費の支給 |

20万円を上限として、その9割~7割を支給 |

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際に対象となります [対象となる住宅改修] 1.廊下・階段・浴室などへの手すりの取り付け 2.段差解消のためのスロープ設置等 3.滑り防止・移動円滑化のための床材変更等 4.引き戸などへの扉の取替え 5.洋式便器への取替え 6.これらの改修に伴う必要な工事 |

事前に申請が必要 (事前に申請がない場合は、対象になりません) |

|

要介護状態と利用限度額・・・〔窓口〕高齢者福祉係

介護保険サービスを利用した費用の9割~7割は介護保険制度の中で支払われます。自己負担額はサービス費用の1割~3割です。しかし、要介護の度合いによって、サービスの利用限度額が定められています。(表を参照してください)その額を超えた場合は、全額自己負担となります。

サービス費の額は、サービスの種類や要介護度、サービス事業所の状況(加算サービスの提供や施設の種類など)によって違います。また、食費や居住費(滞在費)などは、全額自己負担になります。(所得により減額の制度もあります)

介護予防サービス・在宅サービスの利用限度額

|

要介護度 |

心身の状態の例 |

1ヶ月の上限額 |

|

事業対象者 |

基本チェックリストによる判定で生活機能の低下がみられた方 |

50,320円 |

|

要支援1 |

基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要 |

50,320円 |

|

要支援2 |

要支援1の状態より基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要 |

105,310円 |

|

要介護1 |

基本的な日常生活や身の回りの世話などに一部介助が必要 |

167,650円 |

|

要介護2 |

食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに一部または多くの介助が必要 |

197,050円 |

|

要介護3 |

食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに多くの介助が必要 |

270,480円 |

|

要介護4 |

食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに全面的な介助が必要 |

309,380円 |

|

要介護5 |

日常生活や身の回りの世話全般にわたって全面的な介助が必要 |

362,170円 |

高額介護サービス費・・・〔窓口〕高齢者福祉係

同じ月に利用した介護保険サービスの1割~3割の利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が基準額を超えた場合、後から払い戻されます。

ただし、ここでの利用者負担額には、福祉用具購入費、住宅改修費の1割~3割の利用者負担や施設での食費、居住費(滞在費)、日常生活費など、その他の利用料は含まれません。該当者には申請書が郵送されます。

注):市役所からの該当のお知らせ、申請書、振込口座の通帳

高額介護合算制度・・・〔窓口〕国保医療係

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担額を適用後に、両方の年間の自己負担額を合算して一定の額を超えた場合は、超えた額を「高額介護合算療養費」として支給されます。該当者には通知書が郵送されます。

注):該当の通知書、振込口座の通帳

社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度・・・〔窓口〕高齢者福祉係

社会福祉法人等が運営する施設で介護サービスを利用する場合に、下記の所得等の要件に該当する方は、利用者負担額が軽減されます。

(ただし、介護保険料の未納による保険給付等の制限を受けていない方)

注):世帯全員の預貯金等の通帳

軽減の対象となるサービス

通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)、訪問介護(ホームヘルプサービス)、特別養護老人ホーム入所に係る利用者負担額、食費、居住費(滞在費)

軽減の対象となる方

次の要件すべてを満たす方でその収入や世帯状況、利用者負担等を勘案し、生計が困難であると市が認めた方

- 世帯全員が市民税非課税であること

- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること

- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること

- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと

- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと

- 介護保険料を滞納していないこと

軽減の割合

1割の利用者負担額の

- 25/100(自己負担75/100)

- 老齢年金受給者は50/100(自己負担50/100)

特定入所者介護サービス費(負担限度額認定証)・・・〔窓口〕高齢者福祉係

市民税非課税世帯の対象者が、介護施設に入所したときやショートステイを利用したとき、食費・居住費(滞在費)の利用者負担は、所得に応じた一定額(負担限度額)となり、負担の軽減が図られます。

※基準費用額(日額)及び負担限度額については、福祉課高齢者福祉係までお問い合せください。

注):本人及び配偶者の預貯金の通帳等

移送サービス車運行事業・・・〔窓口〕社会福祉協議会

・対象者 寝たきりの方又は常時車イスの方(要介護4・5又は身体障害者1・2級)

・内 容 家庭から施設や病院へ入るとき施設や病院から家庭へ戻るとき、通常の自動車の乗降が困難な寝たきり

の方又は車イスの方を移送サービス車で移送

【利用料金】

1km当たり140円(初乗り5キロメートルまで700円)

【利用条件】

介添人を必要とし、病院や施設利用の移動の際発着地のいずれかが市内であること。

※例えば、東根から山形へ転院する場合には利用できません。

注):利用登録(印鑑、障害者手帳または介護保険証)した上で、利用する場合は事前予約が必要になります。

ご利用の3日前までお申し込みください。

福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)・・・〔窓口〕社会福祉協議会

・内 容 日常的な金銭管理や大切な書類の管理、福祉サービスの利用援助など

【利用料金】1回 1,500円(1時間程度、交通費も含みます。)

P.3をご覧ください。

問い合わせ先

- 尾花沢市福祉課

電話 22-1111

高齢者福祉係(内線)161・162・163・164・165

生活福祉係(内線)171・172・173

子育て支援係(内線)177・178 - 尾花沢市健康増進課

電話 22-1111

国保医療係(内線)623・624・625

健康指導係(内線)620・621・622

住所:尾花沢市若葉町一丁目2番3号